Robert D. Putnam, famoso politologo statunitense, è nato il 9 gennaio 1941 a Rochester, nello stato di New York. Alla giovane età di ventidue anni, Putnam conseguì il titolo di laurea presso il Swarthmore College, ottenendo una borsa di studio che gli permise di avviare un’eccezionale carriera come professore di Scienze Politiche all’Università di Oxford. Tra gli analisti del capitale sociale, il contributo fornito dallo studioso americano risulta essere uno dei più diffusi e utilizzati a livello mondiale. In particolare, il primo scritto nel quale viene trattato il capitale sociale risale al 1993 con l’opera Making Democracy Work (con R. Leonardi e R. Nanetti), il cui obiettivo era quello di analizzare il diverso rendimento istituzionale degli organismi regionali italiani.

Negli altri due volumi, Bowling Alone (2000) e Democracies in Flux (2002), il capitale sociale assume le caratteristiche proprie della virtù civica e verrà impiegato da Putnam per mostrare il cedimento della cultura civica nella società contemporanea.

Prima di addentrarci all’interno del pensiero di Putnam, è utile ricordare che il capitale sociale rappresenta un tema dalle tante sfaccettature e dal carattere multidimensionale. Pertanto, si ritiene utile riportare all’attenzione una breve schematizzazione che descrive le tre categorie d’analisi nelle quali il capitale sociale è protagonista: “a livello micro, vale a dire come una caratteristica riferita agli individui e alla loro appartenenza alla struttura sociale, a livello meso come una caratteristica riferita alle organizzazioni oppure a livello macro, vale a dire come una caratteristica della struttura sociale” (Andreotti 2009, 7).

La teoria di Robert D. Putnam

Nella teoria promossa dal politologo americano, il capitale sociale (d’ora in poi CS) si inserisce all’interno della cornice macro-strutturale, che intende il CS come: “proprietà collettiva e come caratteristica di un aggregato spaziale (e sociale)” (ivi, 44). Il capitale sociale viene presentato da Putnam con l’accezione di bene pubblico costituito da un insieme di fattori quali: i valori condivisi, la coesione sociale e la fiducia generalizzata tra i membri della comunità. Aspetto portante nell’analisi di Punam è il ruolo assunto dalle relazioni sociali (formali e informali) come strumento capace di generare benessere per l’individuo e per la società. Infatti, lo stesso Autore ci ricorda che “l’idea centrale della teoria del capitale sociale è che le reti sociali hanno un valore” (Putnam 2004, 14).

Ciò significa che all’interno del circuito relazionale sono presenti delle risorse potenziali, appropriabili dagli individui, che rappresentano vere e proprie forme di capitale. Quindi, al pari del capitale economico e del capitale umano, anche il capitale sociale fornisce un insieme di beni sia dal carattere relazionale, ma anche materiale e simbolico, fruibili dagli attori che fanno parte di quella medesima comunità.

Regole comportamentali di reciprocità

Per Putnam, tuttavia, non è il semplice contatto tra i membri a generare dosi di capitale sociale nelle relazioni, bensì risultano fondamentali le regole comportamentali di reciprocità sulle quali le reti si fondano. In particolare l’Autore individua due forme di reciprocità: equilibrata e generalizzata. La prima si fonda sulla formula “farò questo per te se tu farai quello per me” (ivi, 18), ovvero si riferisce a un’obbligazione presente unicamente nel legame tra attori presenti nella relazione. Nel secondo caso, invece, ego scambia un bene con alter senza aspettarsi un ritorno immediato, “farò questo per te senza attendermi in cambio nulla di preciso, nella fiduciosa prospettiva che qualcun altro, strada facendo, farà qualcosa per me” (ibidem).

Cultura della fiducia e reciprocità generalizzata costituiscono due ingredienti chiave nell’accezione di CS proposta da Putnam, in quanto permettono di non esaurire lo scambio all’istante e migliorano la cooperazione tra attori in vista del bene comune (Nanetti 2010, 6).

Il caso italiano

L’opera Making Democracy Work (1993), tradotta in italiano con il titolo “La tradizione civica nelle regioni italiane” (1993), rappresenta il primo vero studio di Putnam in materia di capitale sociale. Si tratta di una prolungata ricerca sul campo volta a indagare la qualità e il rendimento amministrativo delle istituzioni regionali in Italia. Nello specifico, Putnam si interroga su quali siano le cause e i fattori che influiscono sul diverso rendimento amministrativo.

L’ipotesi avanzata dall’Autore è che tali ragioni sono da rintracciare nelle svariate tradizioni civiche delle regioni italiane. In particolar modo, le regioni settentrionali risultano avere un sistema amministrativo di miglior livello, perché dotate di dosi di civismo maggiori rispetto a quelle meridionali, dove partecipazione e impegno civico risultano assai carenti. In aggiunta, sostiene Putnam, a caratterizzare il Mezzogiorno d’Italia è la vasta diffusione di comportamenti opportunistici e sleali che, di conseguenza, non permettono la nascita di un senso cooperativo e aumentano il clima di sfiducia generalizzata nella comunità.

All’interno del quadro relativo al caso italiano, risulta utile la definizione promossa da Putnam di capitale sociale per comprendere ancora di più i motivi che incidono sulla differente qualità di rendimento amministrativo tra Nord e Sud Italia. Afferma Putnam: “per capitale sociale intendiamo la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo” (Putnam 1993, 196).

Fiducia e senso civico

Secondo l’Autore, si identificano nel capitale sociale tutti quegli elementi comunitari, quali la fiducia e il senso civico, che promuovono iniziative di cooperazione in vista di un bene comune dal quale può trarre vantaggio l’intera comunità, infatti: “se ognuno cooperasse per il bene comune tutti starebbero meglio” (ivi, 191). È proprio nella cooperazione volontaria e nel contesto in cui avviene la scelta che, secondo Putnam, può avvenire un miglioramento delle politiche pubbliche. Difatti, più un determinato contesto sociale è caratterizzato da vaste presenze di fiducia e di senso civico, elementi costitutivi del capitale sociale, maggiori saranno le probabilità che possa avere luogo l’azione volontaria individuale improntata all’agire collettivo, senza il timore di subire in cambio comportamenti opportunistici o sleali. Quindi, ritornando all’analisi del contesto italiano, si potrebbe dire che il diverso rendimento delle istituzioni regionali va ricercato nelle dinamiche societarie di ogni comunità civica.

Il dato riscontrato è che le regioni del nord Italia godono di migliori prestazioni amministrative perché dotate di una forte cultura alla cooperazione e all’impegno civico. Altrettanto, però, non accade nelle regioni meridionali, dove la mancanza di cultura civica influisce sulla cattiva politica governativa. Ad esempio, con il ricorso a indicatori empirici di rendimento istituzionale, Putnam rilevò come a godere dei più alti livelli di funzionamento amministrativo fossero l’Emila Romagna e l’Umbria. Al contrario, la situazione cambiava radicalmente per il Sud Italia poiché caratterizzato da performance istituzionali carenti, soprattutto nelle regioni della Calabria e della Campania (ivi, 76).

Il declino del Capitale Sociale

Terminata la disamina del capitale sociale relativa al contesto italiano, Putnam avvia un nuovo filone di ricerche all’interno del territorio statunitense. Nella vasta gamma di studi effettuati dall’Autore, l’opera Bowling Alone (2000), tradotta in italiano con il titolo “Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America” (2004), ha il duplice obiettivo di indagare i livelli della qualità della vita civica in America e di esaminare i fattori interessati nel processo di dissoluzione delle forme di capitale sociale all’interno della società moderna. Detto altrimenti, l’opera è costituita da una vasta gamma di dati raccolti empiricamente da Putnam in ambito sociologico, economico e politico volti a monitorare i cambiamenti che ha subito il capitale sociale in America negli ultimi decenni del Novecento.

Nella seguente ricerca, dal punto di vista del significato, il capitale sociale rimane ancorato al suo senso originale, inteso come sinonimo di coesione sociale, di fiducia e di norme che regolano la convivenza. Ciononostante, rispetto a Making Democracy Work, Putnam individua due aspetti inediti e distintivi del capitale sociale. Più precisamente l’Autore effettua una distinzione dicotomica tra un capitale sociale che apre detto “bridging” e capitale sociale che serra definito “bonding”. La prima forma designa un tipo di legame inclusivo che tende ad aprirsi nei confronti degli altri, costituendo una risorsa positiva per l’intera comunità, in quanto le consente “di aprirsi con fiducia, gettando ponti verso l’esterno, per una potenziale integrazione di nuovi componenti” (Putnam 2004, 20).

Il secondo tipo, al contrario, descrive un tipo di legame esclusivo volto a rafforzare l’identità di un gruppo a discapito di un altro (ivi, 22). Le associazioni in cui prevalgono legami in formato bonding tendono a rafforzare i legami presenti nella comunità “con potenziali effetti di chiusura e discriminazione nei confronti di chi non fa parte della comunità” (ibidem).

Robert D. Putnam: la ricerca bowling alone

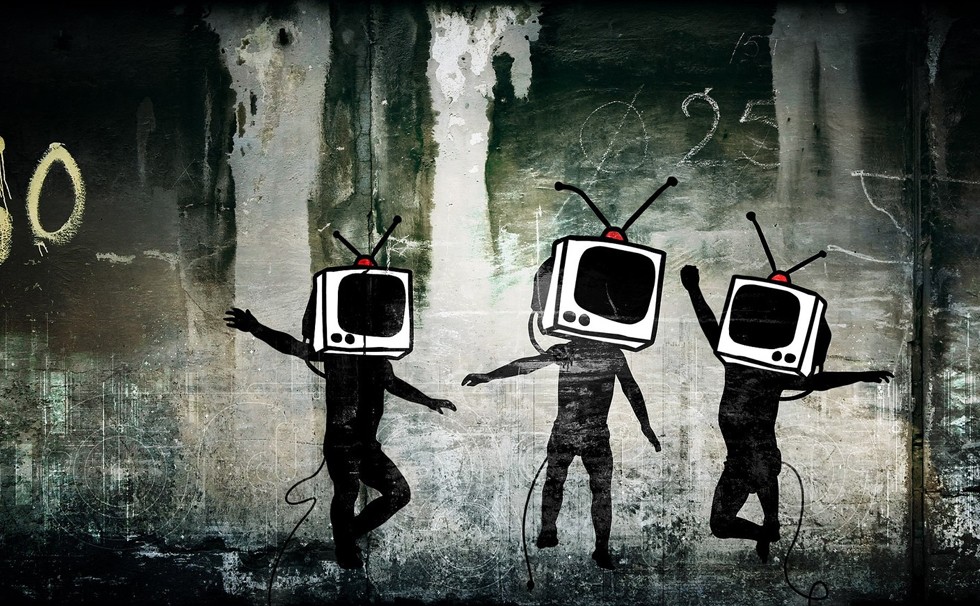

Come detto a inizio paragrafo, Bowling Alone è un’ambiziosa ricerca volta a indagare il graduale declino della cultura civica in America. Putnam mostra come le persone abbiano iniziato a perdere l’interesse nell’ investire il proprio tempo nell’impegno civico, prediligendo lo svolgimento di attività private, come guardare la televisione, che alimentano una forte ondata individualistica che progressivamente si abbatte sulla società moderna. A far fronte alla deriva individualistica vi sarebbero solo coloro che Putnam descrive con l’espressione di “anziani dalla lunga generazione civica”. La seguente generazione era costituita da individui che durante il periodo della Seconda guerra mondiale fino agli inizi degli anni ‘50 diedero vita a un forte trend positivo per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse per l’azione pubblica.

Lo stesso, però, non si può dichiarare per le generazioni successive, definite da Putnam con le espressioni di Boomers e Generazione X, con i quali si è appiattito il modello partecipativo e associativo innescato dai loro padri. Più nel dettaglio, l’Autore sostiene come la società contemporanea sia caratterizzata, escluse poche eccezioni come il volontariato giovanile, da individui che hanno sostituito la passione dello “stare insieme” con la “segregazione” nella propria vita privata fatta di attività individuali (da qui deriva il titolo “giocare a bowling da soli”) e di consumo solitario.

I fattori del declino del capitale sociale

Segnalato l’indebolimento delle forme di capitale sociale in America, Putnam tenta di individuare quali siano i fattori che più di altri hanno inciso sul suo progressivo declino. Putnam individua quattro fattori imputabili nella perdita di capitale sociale, anche se solo due, alla fine, verranno presi in esame come unici responsabili. I quattro elementi individuati sono: 1) la pressione del tempo e del denaro sulle famiglie, 2) la mobilità e l’espansione dei sobborghi, 3) la tecnologia e i mass media, 4) il cambiamento generazionale.

Come detto poc’anzi, dei quattro indiziati, i primi due verranno scartati dall’Autore perché non considerati elementi deleteri per il capitale sociale. Nonostante si sia portati generalmente a credere che le pressioni del tempo e del denaro siano cause del disinteresse civico, Putnam sottolinea come in realtà non vi siano prove empiriche che dimostrino come le persone abbiano meno tempo libero rispetto al passato (oggi, forse, vi sarebbero degli studiosi come Hartmut Rosa che non sarebbero d’accordo).

Discorso simile riguarda i fattori di mobilità ed espansione dei sobborghi. Secondo Putnam: “la stabilità residenziale si associa notevolmente con l’impegno civico” (ivi, 252) e di conseguenza i continui spostamenti non riescono a favorire la creazione di reti sociali solide. Tuttavia, negli ultimi decenni del Novecento, la tendenza degli americani a cambiare residenza risulta una pratica in diminuzione, per tale motivo essa non è imputabile come elemento di disinteresse per l’impegno civico. Arrivati a questo punto, quindi, rimangono da analizzare gli ultimi due fattori, considerati dallo stesso Autore gli unici veri responsabili del tracollo delle forme di capitale sociale.

Robert D. Putnam sui mass media

A detta di Putnam, la televisione e in generale i mass media hanno contribuito alla sostituzione delle forme di intrattenimento sociali che risiedevano, ad esempio, nelle piazze o nei parchi, con forme di intrattenimento tristi e solitarie che corrodono i livelli di partecipazione pubblica degli individui. Non a caso, aggiunge Putnam, “più a lungo una data generazione è stata esposta, negli anni della propria formazione, alla televisione, più basso è l’impegno civico in età adulta” (ivi, 328).

Arriviamo a questo punto all’ultimo elemento causale di disgregazione del capitale sociale: il cambiamento generazionale. Nello specifico, Putnam riconosce come i più bassi livelli di impegno civico siano iniziati con le generazioni dei “boomers”, ovvero le persone nate nel decennio successivo alla Seconda guerra mondiale e con quella definita “generazione X”, composta da coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980. Esse risultano meno interessate al civismo e alla partecipazione pubblica rispetto ai famosi “anziani dalla lunga generazione civica”.

Il fattore individuato da Robert D. Putnam per spiegare tale discrepanza è di carattere storico. Infatti, sono da riscontrare nello spirito di guerra, di unità e di patriottismo di quegli anni gli elementi che hanno incentivato e rafforzato i livelli di impegno sociale. Oltre ai nuovi modi di associazionismo, la guerra ha contribuito anche a potenziare la cooperazione volontaria, la solidarietà e l’uguaglianza economica e civica tra le persone. I suddetti valori comunitari che hanno contraddistinto la generazione degli anziani sono stati via via sostituiti dalle nuove generazioni con valori prettamente materialistici e individualistici (Nanetti 2010, 24).

Giacomo Assennato

Bibliografia

- Andreotti A. (2009), Che cos’è il capitale sociale, Roma: Cartocci editore.

- Nanetti S. (2010), Robert D. Putnam, Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita nella cultura civica in America, Università di Bologna.

- Putnam R.D. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press; trad. it., La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano: Mondadori 1993.

- Putnam R.D. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American Community, New York: Simon & Schuster; trad. it., Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita della cultura civica in America, Bologna: il Mulino 2004.

- Putnam R.D. (2002), Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford: Oxford University Press.