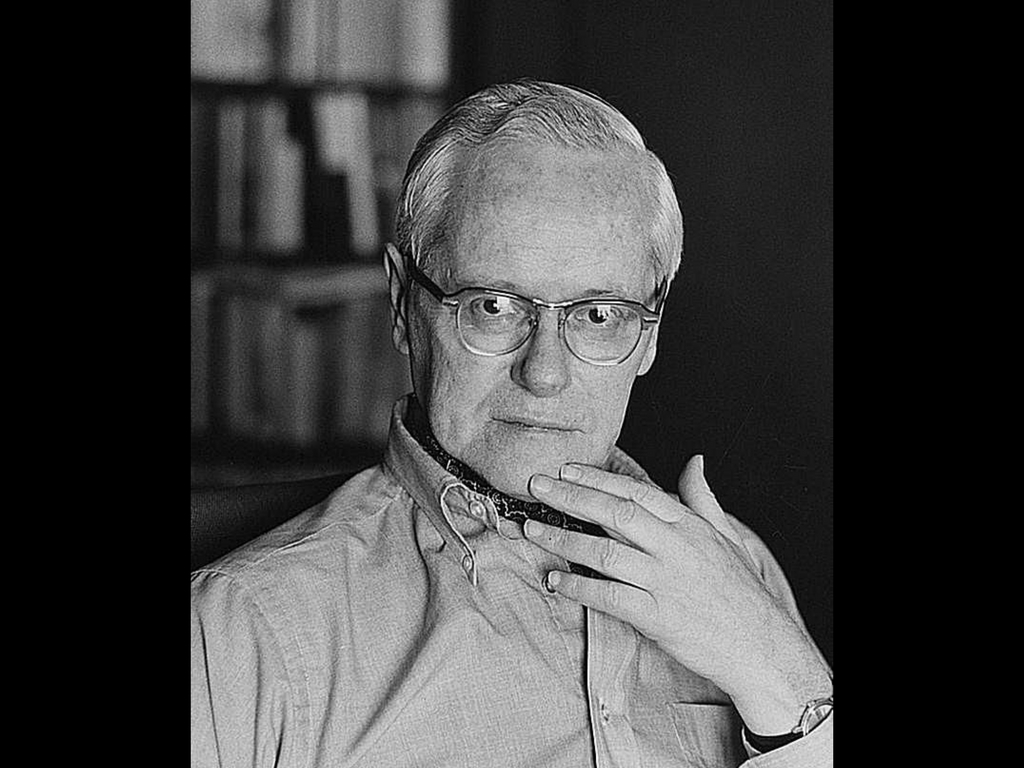

Robert King Merton nasce a Philadelphia nel 1910 da una famiglia di ebrei emigrati dall’est Europa. Nel 1936 consegue il dottorato nella prestigiosa università di Harvard, diventando prima allievo e successivamente uno dei migliori collaboratori di Talcott Parsons. Altri sociologici come Durkheim, Sorokin, Simmel, influenzarono negli anni il pensiero mertoniano. Le teorie di Merton sono raccolte nella sua opera principale “Social Theory and Social Structure” (1949), tradotto in italiano “Teoria e Struttura Sociale“(2000).

Il funzionalismo sociologico

Merton è considerato uno dei principali esponenti del funzionalismo sociologico, sostenendo come la sociologia stessa è, in primis, analisi delle funzioni e delle strutture sociali. Egli distingue di ogni fenomeno sociale delle funzioni manifeste, ovvero quelle che hanno conseguenze riconosciute e volute dagli individui, e delle funzioni latenti, che non sono riconosciute e volute dagli individui. Alcune volte le funzioni latenti possono contraddire quelle manifeste. L’ambito nel quale Merton ha avuto maggiore visibilità è quello della sociologia della scienza: la scienza è un’istituzione sociale che ricava il proprio significato dalla cultura della società in cui è immersa. Merton individua quattro imperativi istituzionali che regolano l’attività pratica degli scienziati.

Merton è considerato uno dei principali esponenti del funzionalismo sociologico, sostenendo come la sociologia stessa è, in primis, analisi delle funzioni e delle strutture sociali. Egli distingue di ogni fenomeno sociale delle funzioni manifeste, ovvero quelle che hanno conseguenze riconosciute e volute dagli individui, e delle funzioni latenti, che non sono riconosciute e volute dagli individui. Alcune volte le funzioni latenti possono contraddire quelle manifeste. L’ambito nel quale Merton ha avuto maggiore visibilità è quello della sociologia della scienza: la scienza è un’istituzione sociale che ricava il proprio significato dalla cultura della società in cui è immersa. Merton individua quattro imperativi istituzionali che regolano l’attività pratica degli scienziati.

– Universalismo, ovvero giudicare gli asserti scientifici indipendentemente da chi li ha formulati.

– Comunismo, ovvero rinunciare alla proprietà individuale dei risultati e delle scoperte scientifiche.

– Disinteresse, ovvero anteporre la scienza agli interessi personali.

– Scetticismo, ovvero l’atteggiamento critico.

Mete sociali e mezzi accettabili

Merton inoltre elabora le teorie di medio raggio, una serie di concetti logicamente legati tra loro che si concentrano su un dato oggetto di studio da cui derivare e verificare empiricamente delle ipotesi specifiche. Esse, secondo l’autore, sono “teorie intermedie fra le ipotesi di lavoro che formulano abbondantemente durante la routine quotidiana della ricerca e le speculazioni onnicomprensive basate su uno schema concettuale centrale, da cui si spera di derivarne un largo numero di uniformità di comportamento sociale empiricamente osservabili” (Teoria e struttura sociale, 1949). Un esempio di teorie di medio raggio è l’ampliamento della nozione durkheimiana di anomia; Merton si servì del concetto di anomia per spiegare la devianza negli Usa. Il suo pensiero prevedeva la differenziazione tra norme sociali in due tipi: mete sociali e mezzi accettabili per raggiungerle. Ridefinì l’anomia come una discrepanza tra mezzi e fini prodotta dalla struttura sociale che propone delle mete senza che vengano forniti a tutti i mezzi per conseguirle. La devianza venne spiegata perciò come il sintomo di una organizzazione della società dentro la quale le mete culturalmente definite e i mezzi socialmente strutturati sono separati. Esistono quattro tipi di devianti: innovatori, ossia coloro che, pur conformandosi agli scopi dominanti, sono devianti rispetto ai mezzi che usano per raggiungerli; ritualisti, ovvero coloro che rimangono fedeli ai mezzi consueti, pur non condividendo gli scopi; rinunciatari, ossia quelli che rifiutano sia i valori e le norme che riguardano i mezzi per raggiungere questi ultimi; ribelli, coloro che mettono in discussione obiettivi e mezzi comuni e lottano per affermare obiettivi e mezzi diversi.

Merton inoltre elabora le teorie di medio raggio, una serie di concetti logicamente legati tra loro che si concentrano su un dato oggetto di studio da cui derivare e verificare empiricamente delle ipotesi specifiche. Esse, secondo l’autore, sono “teorie intermedie fra le ipotesi di lavoro che formulano abbondantemente durante la routine quotidiana della ricerca e le speculazioni onnicomprensive basate su uno schema concettuale centrale, da cui si spera di derivarne un largo numero di uniformità di comportamento sociale empiricamente osservabili” (Teoria e struttura sociale, 1949). Un esempio di teorie di medio raggio è l’ampliamento della nozione durkheimiana di anomia; Merton si servì del concetto di anomia per spiegare la devianza negli Usa. Il suo pensiero prevedeva la differenziazione tra norme sociali in due tipi: mete sociali e mezzi accettabili per raggiungerle. Ridefinì l’anomia come una discrepanza tra mezzi e fini prodotta dalla struttura sociale che propone delle mete senza che vengano forniti a tutti i mezzi per conseguirle. La devianza venne spiegata perciò come il sintomo di una organizzazione della società dentro la quale le mete culturalmente definite e i mezzi socialmente strutturati sono separati. Esistono quattro tipi di devianti: innovatori, ossia coloro che, pur conformandosi agli scopi dominanti, sono devianti rispetto ai mezzi che usano per raggiungerli; ritualisti, ovvero coloro che rimangono fedeli ai mezzi consueti, pur non condividendo gli scopi; rinunciatari, ossia quelli che rifiutano sia i valori e le norme che riguardano i mezzi per raggiungere questi ultimi; ribelli, coloro che mettono in discussione obiettivi e mezzi comuni e lottano per affermare obiettivi e mezzi diversi.

Elena Salvini